31 / 01 / 2022 Messy Images

Editorial:

Messy Images -

Unordnungen vernetzter Bilder

Mira Anneli Naß

Ambivalenzen der Bildforensik

Visuelle Verifizierungsstrategien zwischen Aktivismus und

Verschwörungsideologie

Valentina Tanni

Das Zeitalter des Nonsens

Kunsthistorische Perspektiven auf das Absurde in

gegenwärtigen Netzkulturen

Nicolas Oxen

Messin’ around with algorithms

Datamoshing als postdigitale Ästhetik und Praxis der Störung

Marie Sophie Beckmann

überlaufen/Eindämmen

Die messiness des Cinema of Transgression

Kürzere Essays zum Schwerpunkt

Laura Katharina Mücke

Spurious Correlations

Ein (Selbst-)Experiment in messiness

Jana Zündel

The Messiness of Memes

Versuch über ein unordentliches Bildphänomen

Simon Strick

«The meme war grinds on …»

Jens Schröter

Unordentliche Bilder

DOSSIER: DÉCOUPAGE – HISTORISCHE ZEUGNISSE

Guido Kirsten

Zur Wiederentdeckung eines filmischen Grundbegriffs

Einleitung zum Dossier «Découpage: Historische Zeugnisse»

Henri Diamant-Berger

So rettet sich der französische Film

Was man über Amerika wissen muss, um dort mit unseren

Filmen durchzudringen [1919]

Raymond Berner

Eine Technik [1923]

Pierre Bailly

Zum Gebrauch der Einstellung mit statischer Kamera [1950]

Barthélemy Amengual

Von der Montage zur Découpage

Die gegenwärtige Entwicklung der Filmsprache [1952]

Editorial

Messy Images –

Unordnungen digital vernetzter Bilder

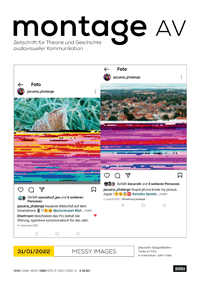

Ende 2020 postete eine Redakteurin dieser Zeitschrift zwei fehlerhaft verzerrte Fotos auf ihrem Instagram-Profil, nachdem ihre Smartphone-Kamera plötzlich nur noch stark entstellte Aufnahmen zu produzieren vermochte. Während ein Drittel der Bildfläche das Fotomotiv rissig, blass, unscharf und kaum erkennbar zeigte, verkam der Rest zu einer, wenn auch farbenfroh durchpflügten, referenzlosen Rasterlandschaft. Inmitten der glossy gefilterten Fotosammlungen, welche die Plattform Instagram so populär macht, wirkten die beiden Bilder teils unpassend, teils aber auch unerwartet roh und widerspenstig, vielleicht auch artsy, in jedem Fall aber irgendwie bemerkenswert. Kurz darauf meldeten sich belustigt-besorgte Follower:innen, die sich nach dem Wohlbefinden des gecrashten Endgeräts und seiner Besitzerin erkundigten oder die Bilder als Symptom für das krisengeschüttelte Pandemiejahr 2020 ansahen.

Doch die Bilder (oder vielmehr die vernetzten Bildpraktiken aus Störung, Dokumentation, Teilen und Kommentieren, die auf der Titelseite dieser Ausgabe zu sehen sind) lassen sich nicht nur als Krisenallegorie deuten. Sie agieren zugleich als nur schwer fassbare Phänomene der visuellen Kultur der Gegenwart, die wir vorläufig als messy beschreiben möchten. Mit der Etablierung von Breitband-Internetzugängen, Smartphones, Apps sowie alltäglichen Kommunikationsformen wie GIFs und Memes ist seit Beginn des 21. Jahrhunderts nicht nur eine bis dahin kaum vorstellbare Zahl an Bildern und Bildformen entstanden. Infolgedessen verdichtet sich auch der Eindruck einer «neue[n] Unübersichtlichkeit» und «große[n] Unordnung» (Stalder 2016, 114 ff.), die wir als messiness der digitalen Kulturen weiter zu skizzieren versuchen.1 Als messy images bezeichnen wir bestimmte Arten von Bildern in den digital vernetzten Medienumgebungen der Gegenwart, die visuelle Ordnungen herausfordern. Messy images betonen das Moment des Unordentlichen und Unübersichtlichen, des Uneindeutigen und überbordenden, aber ebenso des Unangemessenen und Unberechenbaren in den Bildwelten der Sozialen Netzwerke, der kommerziellen Videoplattformen und der obskuren Imageboards.

Eine solche Charakterisierung bleibt bewusst tentativ. Die messiness kann sich auf der Ebene der Form eines Bildes, seines Inhalts, seiner Zirkulationsweise und/oder seiner Medienumgebung ergeben. Messy images können technische Gründe haben – etwa visuelle Unschärfen und Störungen (glitches), akustisches Rauschen, verlustreiche Umformatierungen (lossy compression), stockende Bilder aufgrund von Zwischenspeicherung (buffering). Sie können von menschlichen Akteur:innen bewusst hergestellt werden – etwa in Form unübersichtlicher Bildkompilationen, Collagen oder Text-Bild-Ton-Anordnungen – oder zufällig existieren. Gleichwohl kann der Eindruck der messiness auch in den übergängen zwischen technischen und menschlichen Akteur:innen, zwischen Netzwerken, Institutionen, Archiven und Algorithmen entstehen.

Messy images zeichnen sich also dadurch aus, dass sie variabel und leicht veränderbar sind – Bilder, die im Fluss der Online-Kommunikation, etwa als found footage oder Memes über Hashtags in wilden Archiven (Tumblr-Blogs, Subreddits) unerwartet wieder auftauchen und Formen und Bedeutungen auf schnelle und einfache Weise wechseln. Wie schon das Titelbild illustriert, stehen messy images nicht unbedingt im Widerspruch zu jener vordergründigen glossy Bildästhetik, wie sie vor allem mit Instagram assoziiert wird. Vielmehr können sie sich auch aus dieser heraus ergeben, etwa wenn Bilder technische Fehler beinhalten oder grotesk überfiltert werden. Messy images können Teil des digitalen Alltags sein, genauso wie sie diesen zu unterbrechen vermögen, etwa wenn Pop-Up- Fenster unerwünschte Bilder anzeigen oder die nützliche Bildersuchmaschine auf zeitraubende Abwege führt.

Messy images lassen sich somit als Sammelbecken für Bilder auffassen, die in instabilen, fragmentarischen und tendenziell unfassbaren Zuständen existieren. Sie setzen aber auch Kontexte des übergangs und der Veränderbarkeit voraus: Bildinhalte können in spezifischen kulturellen Zusammenhängen als messy, als anstößig empfunden und zum Gegenstand von politischen Konflikten werden, wie die Skandale um Facebooks Zensur von Kunstwerken oder von Bildern stillender Mütter offenbarten (Gillespie 2018). Auch Gewaltbilder und die vielen falschen Bildzeugnisse im Rahmen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie die Unzahl an rassistischen Memes (Nakamura 2014; Parham 2020) lassen sich in moralischer Hinsicht als messy werten, weil sie verstören und irreführen und dabei Sensationslust befeuern.

Obwohl wir mit diesem Heft vor allem dem Neuartigen und Unfassbaren von messy images der digitalen Kulturen nachforschen wollen, ist es das Ziel dieses Heftes, deutlich zu machen, wo unser Verständnis von messy images auch an bestehende film- und medienwissenschaftliche und ästhetische Diskurse sowie an historische analoge Phänomene anschließt.

(Un-)Ordnungen der Bilder auf Plattformen

Um der messiness digital vernetzter Bilder auf die Spur zu kommen, ist es zunächst sinnvoll, die Plattformen, auf denen die Bilder zirkulieren, in den Blick zu nehmen und von hier aus diskursive und phänomenale Anknüpfungspunkte aufzuzeigen. Der Begriff der Plattform fungiert dabei als übergreifende Bezeichnung für Soziale Medien wie Facebook, TikTok, Instagram, YouTube oder Twitch, für Vermittler wie Airbnb oder Uber sowie für Suchmaschinen wie Google. Dabei ist der Begriff keineswegs neutral, sondern steht für die Transformation des offenen Internets hin zu einer «Kultur der Konnektivität», die den Wunsch nach Partizipation und vernetzter Sozialität in ökonomisch verwertbare, permanent überwachte Strukturen gegossen und dabei die Funktionsweisen der Sozialen Medien auf große Teile des Netzes ausgeweitet hat (van Dijck 2013; Helmond 2015). Statt einfach neutrale Räume phatischer visueller Kommunikation zur Verfügung zu stellen, sind digitale Plattformen Machtstrukturen unterworfen; zu ihren zentralen Mechanismen gehören insbesondere Datafizierung, Kommodifizierung und Selektion (van Dijck / Poell / de Waal 2018).

Die (Un-)Ordnungen der Bilder müssen deshalb auch vor dem Hintergrund der Wechselbeziehungen und Logiken ihrer Umgebungen reflektiert werden: So können messy images den ökonomischen Interessen der Plattformen sowohl zuwiderlaufen, wenn etwa die Gefahr besteht, dadurch Werbekund:innen oder Nutzer:innen zu verlieren, als auch entgegenkommen, wenn dies zu vermehrter und längerer Nutzung führt. Messy images können auch dem Streben der Nutzer:innen nach Sichtbarkeit zuträglich sein, weil sie die Zirkulation von sensationellen, aber auch polarisierenden, gewaltvollen und schockierenden Inhalten begünstigen (Shifman 2014, 65, 81 f.; Strick 2021, 41; 71) und dadurch zu gewollten «Netzwerkeffekten» verhelfen (Srnicek 2017, 45 f.; Seemann 2021, 87 f.). überhaupt stellt Aufmerksamkeit eine zentrale Herausforderung der Plattformökologie dar, weil im Internet ein unvergleichbares überangebot an Informationen auf einen Mangel an Aufmerksamkeit trifft, weshalb Selektions-, Filter- und Ordnungsverfahren nötig werden (Citton 2020, 55). So machen Datafizierungen, Kommodifizierungen und Selektionsmechanismen Ordnung und Unordnung als quantitatives als auch qualitatives Problem virulent.

Nach messy images zu fragen, bedeutet dabei weniger, eine distinkte Gruppe der vernetzten Bilder aufzufinden und sie von ‹ordentlichen› Bildern abzugrenzen. Denn Ordnung und Unordnung sind keine ontologisch stabilen Bereiche der Realität oder intrinsische Eigenschaften von Dingen, sondern sie resultieren aus den Praktiken des Ordnens und Sortierens – Praktiken, die nicht nur von kulturell geprägten Wahrnehmungen durchzogen sind, sondern die auch auf Medien angewiesen sind und sich medial realisieren. Bildplattformen ordnen, sortieren und filtern in ihren Interfaces und Feed-Strukturen Bilder, etwa in Form von u. a. Listen, Rastern, Datenbanken, Genres, Verschlagwortungen oder Popularitätsrankings. Personalisierungs-, Empfehlungs- und Suchalgorithmen sollen Relevanz und übersichtlichkeit in ein überangebot an Bildern bringen, während gleichzeitig automatisches Filtern und manuelle Content Moderation die Zirkulationen regulieren (Gillespie 2018; Roberts 2019).2 Solche Ordnungsversuche beseitigen indes weniger eine visuelle Unordnung, sie produzieren sie vor allem mit und bezeugen so das widerspenstige Eigenleben vernetzter Bilder.

Messiness, verstanden als Form der Unordentlichkeit, erscheint vor diesem Hintergrund als «Residualkategorie» des Ordnens (Douglas 1985 [1966], 53). Dies deckt sich mit der Vorstellung von Schmutz, wie sie die Sozialanthropologin Mary Douglas beschreibt. Für Douglas ist Schmutz zunächst eine Grundkategorie, um erklärbar zu machen, wie durch Prozesse der Reinigung, Systematisierung und Ordnungsstiftung Unordnung überhaupt erst hergestellt wird. Schmutz und Unordnung sind nichts Absolutes, sondern relational auf einen gegebenen Rahmen bezogen: Beide Konzepte setzen «einen Komplex geordneter Beziehungen und eine übertretung dieser Ordnung» voraus, sie sind das «Nebenprodukt eines systematischen Ordnens und Klassifizierens von Sachen und zwar deshalb, weil Ordnen das Verwerfen ungeeigneter Elemente einschließt» (ibid., 52 f.). Unordentliches ist damit «etwas, das fehl am Platz ist», und damit das, was aus «unserem normalen Klassifikationsschema» herausfällt oder dieses durcheinanderbringt (ibid.). Somit werden auch Dinge, die an ungewohnten Orten liegen, die vermischt oder undifferenziert erscheinen, auf der Seite des Unordentlichen oder der messiness verortet (Fayet 2003, 19; Enzensberger 1970, 21).

Die Beschäftigung mit messiness ruft demnach auch eine lange Tradition ästhetischer Begriffsbildung auf: Figuren des Klebrigen, Grotesken oder Abjekten etwa umkreisen die Erscheinungen des Formlosen, Un- und Entdifferenzierten, die eindeutige Unterscheidungen wie jene von Figur und Grund oder von fest und flüssig unterwandern – und die häufig mit dem Weiblichen assoziiert werden. Auf Plattformen wie Instagram oder Facebook werden solche formlose Bildästhetiken dann etwa mit weiblicher Körperlichkeit diskursiv verknüpft: Körperflüssigkeiten und Körperbehaarung, Narben oder Hygieneartikel werden als «abjekthaft», schmutzig und unangemessen delegitimiert oder umgekehrt durch künstlerische Interventionen positiv besetzt (Kristeva 1982; Byström/Soda 2017).

Da das Ordnen immer auch das Verwerfen miteinschließt, enthält dieser Mechanismus, der Wissen und Dinge hervorbringt, auch eine destruktive Kraft, die Wissen, Wesen und Dinge, die aus der Ordnung herausfallen, abwertet, ausschließt oder ihnen die Existenz abspricht (Gregory 2021, 94). Beispielhaft wären hier etwa die Bildlöschungen oder das shadow banning von Inhalten von people of color, behinderter, beeinträchtigter, dicker oder LGBTIAQ+-User:innen zu nennen, die 2019 TikTok nachgewiesen wurden (Reuter/Köver 2019). Während solche Unsichtbarmachungen offiziell mit Minderheitenschutz begründet werden, negieren diese Praktiken jedoch die Existenz jener Communitys: Sie verschieben die Diskriminierung in einen unsichtbaren, nicht-adressierbaren Raum der messy Bildkultur.

Wenn aber Unordentliches und Schmutziges nur mit Blick auf Ordnungs- und Sortierbemühungen gedacht werden kann, dann scheint es angebracht, auch die Wechselbeziehungen und Kippverhältnisse von Ordnung und messiness zu betrachten. In digitalen Kulturen fungiert etwa Ähnlichkeit als ein transformatorisches Moment, das aus der Unordnung Ordnung und vice versa entstehen lässt. Nach Hartmut Winkler (2021, 125) etwa bedeutet das Ordnen, in einer durch Kontinuität gestifteten Anordnung Ähnlichkeiten aufzufinden und diese räumliche Kontinuität durch Similarität zu ersetzen. Ähnlichkeit stiftet dabei aber nicht nur Ordnung, sie ist zugleich gekennzeichnet von «Vermischungen und überlappungen, Gewimmel, schwacher Struktur und gefährlicher Assimilation » und erscheint dadurch auch als unbeherrschbar (ibid., 33).

Die Funktionslogiken der Ähnlichkeit lassen sich mit vernetzten Bildpraktiken in Verbindung bringen: So sind auch die listen- und rasterartigen Feed-Strukturen der Social-Media-Plattformen und die Reihungen in Hashtags durch Ähnlichkeiten organisiert. Listen unterstellen ähnliche Inhalte und geteilte Strukturen (ibid., 118 f.; Eco 2011, 131). Bei Feeds ergeben sich ordnende Standardisierungen medialer Formen und Formate, die inhaltliche Ähnlichkeiten aufgrund der algorithmischen Empfehlungs- und Personalisierungslogiken verkörpern. Und auch personalisierte Empfehlungssysteme basieren auf der Logik der Ähnlichkeit, etwa in Verfahren des «kollaborativen» oder «inhaltsbasierten Filterns» (vgl. Unternährer 2021).

Feeds und Algorithmen sind jedoch gleichzeitig auf Unendlichkeit und Häufung ausgelegt, ihnen ist ein «Immer mehr», eine gewisse Exzessivität, inhärent. Sie tendieren deshalb zugleich zum Heterogenen, Chaotischen, überbordenden, weil ihre Reihungen disjunktiv sind und neue, unübersichtliche Bezüge herstellen (Eco 2011, 323). So gehen die derart angeordneten Bilder auch auf der Ebene ihrer – viralen, memetischen – Zirkulation immer neue, chaotisch erscheinende und sich tendenziell menschlichem Verstehen entziehende Beziehungen zueinander ein. Sie werden de- und rekontextualisiert, bilden Assoziationsketten und Serien und multiplizieren Verweise. Ähnlichkeit ist deshalb in digitalen Umwelten auch als soziale Tätigkeit des Verbreitens, Nachahmens, Aneignens und Nachstellens zu verstehen, die mit Fragen nach Sortierung, Datafizierung und Kommodifizierung im engen Zusammenhang steht.

Messiness und verunsicherte Epistemologien

Messy images produzieren entlang von Zufälligkeiten und Ähnlichkeiten somit Affekte, gewandelte Bedeutungen, Relevanz und neues Wissen in dem aufmerksamkeitsökonomisch formatierten und sozial fragmentierten «Splinternet». Mit ihren medialen Affordanzen drängen diese Bilder auf Betrachtung und eröffnen zugleich ungeordnete Möglichkeitsräume und Wirklichkeiten (vgl. Mitchell 2004). Sie sind in Deutungskämpfe und Machtasymmetrien zwischen unterschiedlichen Akteur:innen auf und abseits von Plattformen verstrickt und entfalten dadurch ihren dynamischen und ephemeren Charakter. Mit den kontingenten, chaotischen und exzessiven Dynamiken vernetzter Bilder gehen deshalb auch epistemologische Widersprüche und Ungereimtheiten einher. Anders formuliert: Die messiness der Bilder führt auch zu einer messiness der Analyseperspektive. Alltägliche Nutzer:innen wie wissenschaftlich Forschende stoßen in Suchvorgängen zufällig auf Informationen, die sich ebenso schnell wieder zersetzen können, etwa weil Verknüpfungen abhandenkommen, weil sie verborgen, fehl- oder umgeleitet werden. Oder Bilder erschließen sich nicht unmittelbar und laufen semantisch ins Leere, weil sie lokales kulturelles, sprachliches oder historisches Wissen voraussetzen, auf das sich von einem bestimmten Standort aus nicht zugreifen lässt.

Angesichts permanenter De-, Re- und Mehrfachkontextualisierungen impliziert der Begriff der messy images also den Versuch, die (Un-)Ordnungen vernetzter Bilder auch im Kontext ‹verunsicherter Epistemologien› zu betrachten und sie so zum produktiven Ausgangspunkt einer möglichen methodischen Neuausrichtung zu machen. Allein die schiere Quantität variabler, vernetzter Bilder erfordert methodische Reflexionen und Revisionen, aber auch qualitative Alternativen zu Big Data-Analysen (Manovich 2017). Dabei erscheinen digital vernetzte Bilder mit ihren multiplen Herkünften und Variationen stets als «slippery phenomena», als bewegliche Formen mit verwässerten Spuren, die es als solche in der Film- und Medienanalyse ernst zu nehmen gilt (Law 2007, 598). Sich ihnen wissenschaftlich anzunähern, gelingt dem Ethnologen John Law zufolge mithilfe von «messy methods», die Forschungen mit unklarem Ausgang gegenüber solchen Ansätzen aufwerten sollen, die zum Faktualen und Definitiven streben und die mit Zuordnungen, Kategorien oder Kausalitäten arbeiten. Law zufolge sollten «confusion, paradox and imprecision» für einen «disciplined lack of clarity» einstehen – Haltungen, mit der die Medienanalyse einer komplexen und kontingenten Welt auf Augenhöhe begegnet (ibid., 597).

Messy images lassen sich daran anschließend auf mehreren Ebenen untersuchen, etwa: phänomenologisch auf Erscheinungsweisen, epistemologisch auf Wissenspraktiken und -perspektiven, kulturanalytisch und ethisch auf Zuschreibungen und Wertungen, psychologisch und aisthetisch auf Affekte der überwältigung und überforderung und ästhetisch auf Fragen des Materials, des Mediums und der Form etc. Den daraus entstehenden komplexen und fragilen Relationen könnte etwa das Zusammendenken von subjektiv-allgemeinen mit wissenschaftlich-objektiven Denkweisen oder ein Hinterfragen von immanenten Dualismen (wie Innen vs. Außen, Medium vs. Form, analog vs. digital, Realität vs. Fiktion, Aktualität vs. Virtualität, Körper vs. Geist, privat vs. öffentlich) Raum geben.

Dabei geht es im Denken und Handeln mit messy images nicht um das Ablehnen bereits bestehender Ansätze, sondern um selektive Lektüren von nicht-dualistischen Theorien, seien sie poststrukturalistisch, neomaterialistisch, queerfeministisch, postkolonial oder anders, und um Aneignungen von medien- und kulturwissenschaftlichen Studien, etwa zu Phänomenen der Störung, des Scheiterns, des Fehlers, des Schmutzes, des Ambiguen etc. Als Analyseperspektive bewahrt die messiness sowohl den präzisen, ordnenden Blick auf Vorhandenes als auch auf dessen übergang in neue (Un-)Ordnungen. Sie zeigt offenes Interesse an ungeordneten Bahnen, provisorischen Brücken, wilden Spekulationen, verworfenen Thesen und argumentativen Outtakes und erkennt in ihnen beherzte Suchbewegungen. Unsicherheiten, überforderungen und auch Verletztlichkeiten sind für sie legitime Tugenden des Reflektierens.

Eine Hinwendung zu messy images bedeutet damit, visuelle Verfahren, Räume und Theorien hinsichtlich ihrer logischen Gegensätze und Dualismen anders zu befragen. Verunsicherte Epistemologien für die Film- und Medienforschung produktiv zu machen, läuft darauf hinaus, vernetzte Bildphänomene stärker in ihren genuinen Kontexten, in ihren «Mikrodispositiven » (Seier 2019) zu betrachten, sie als Formen des «situierten Wissens» zu perspektivieren (Haraway 1995 [1988]) und ein Denken des Dazwischen zu befeuern.

Erste Fragen und Beiträge

Ob als methodisches Leitmotiv oder Betrachtungsgegenstand – mit dem Themenschwerpunkt «Messy Images» lädt Montage AV dazu ein, die Unübersichtlichkeit und Unordnung digital vernetzter Bilder anhand konkreter Phänomene, Teilaspekte und Methoden zu erforschen. Statt mit dem Besen der Analyse zum Ordnen und Aufräumen anzusetzen, scheint es zunächst angemessener, den Zustand der überforderung ernst zu nehmen, sich offenmundig durchs Netz zu klicken und dabei vor allem Fragen aufzuwerfen: Welche kreativen Potenziale und neuen Ästhetiken entstehen durch messy images? Wie neuartig sind die Phänomene und ihre Ästhetiken und Techniken eigentlich, wenn man sie historisch kontextualisiert, genealogisch verknüpft oder mit älteren, analogen Bildphänomenen konfrontiert? Welche Rolle spielen virale Zirkulationen, (memetische) Nachahmungen und wuchernde Bildverkettungen für die Produktion von digitalen Unordnungen? Unter welchen Umständen lassen sich messy Bildstörungen als künstlerische Verfahrensweisen nutzen oder (etwa als serendipity) ästhetisch erfahren? Inwieweit kann messiness nicht nur in der Kunst, sondern auch in der kulturwissenschaftlichen Forschungspraxis als ein methodischer Leitfaden verwendet werden? Lässt sich mitunter auch die eigene, alltägliche messy Mediennutzung methodologisch reflektieren und produktiv wenden? Inwiefern wird messiness als Leitgedanke zum nützlichen Ausgangspunkt, um Fragen nach Faktentreue, Wahrheit und Glaubwürdigkeit in zunehmend unübersichtlichen visuellen Medienumgebungen zu klären?

Wie schwierig die «Wahrheitsfindung» anhand von kritischen Bildpraktiken ausfallen kann, verdeutlicht der Aufsatz von Mira Anneli Naß, der den Auftakt des Themenschwerpunkts macht. Naß betrachtet aktuelle «gegenforensische» Strategien der Verifizierung von messy images. Dabei betont die Autorin die politisch-epistemischen Ambivalenzen dieser kritischen Bilduntersuchungen. Mehr noch sieht sie eine potenzielle Nähe von aktivistisch-künstlerischen «Gegenforensiken» und journalistischen visuellen Investigationen zu pseudoforensischen Verschwörungsideologien, wenn komplexe Bilddiskurse zugunsten einer pauschalen Systemkritik vernachlässigt werden.

Die Kreativität von Bildpraktiken in Meme-Kulturen betont die italienische Kunsthistorikerin Valentina Tanni. Tanni erkennt eine ästhetische Radikalität, die den künstlerischen Avantgarden der klassischen Moderne in nichts nachzustehen scheint. Anhand zahlreicher Beispiele aus der aktuellen Netzkultur verlagert sie den Fokus weg von der Macht der Plattformen hin zu den humorvollen Bildvariationen selbst in dem, was sie als das «Zeitalter des Nonsense» analysiert – aber aus guten Gründen auch feiert. Mit dem Konzept des «weird social» skizziert sie zudem einen spezifisch memetischen Humor, der gerade in Zeiten memetischer Kriegs- und Propagandabilder an das messy-anarchische Potenzial von Netzkulturen erinnert und auf dieses insistiert. Der Beitrag verweist auf wesentliche Aspekte ihrer italienischsprachigen Monografie Memestetica (Tanni 2020) und wurde von Fabian Tiedtke ins Deutsche übersetzt.

Praktiken des datamoshing, die Kompressionsartefakte zum postdigitalen ästhetischen Prinzip erheben, beschäftigen anschließend Nicolas Oxen in seinem Beitrag. Als eine spielerische und kritische Intervention in die «Chrono-Logistik» verteilter Bilder setzt sich datamoshing von störungsfreier Zirkulation und Ideologien des digitalen technischen Fortschritts ab. Datamoshing ist Oxen zufolge messy, nicht nur weil es Ästhetiken der Verpixelung und des glitch produziert, sondern weil es zugleich eine Praxis des unordentlichen Herumprobierens (messing around) darstellt.

Der Text von Marie Beckmann nähert sich über die Metapher des überlaufens und der Eindämmung der heterogenen Bewegung des Cinema of Transgression. Die Autorin befragt neben der überbordenden, exzesshaften Ästhetik der Filme auch deren überlaufendes Arrangement in der Ausstellung «You Killed Me First» (KW Institute for Contemporary Arts, Berlin, 2012) und im New Yorker Kontext der 1980er-Jahre. Paratexte wie Ausstellungsbroschüren, VHS-Kassetten und Manifeste werden dabei zu Trägern einer ontologischen Destabilisierung wie von Form- und Disziplinlosigkeit, die messy methods, ungeordneten Herangehensweisen an kollaborative Filmpraktiken, Raum geben sollen.

Neben den längeren Aufsätzen versammelt der Schwerpunkt auch eine Reihe kürzerer Essays und Glossen, die kleine Denkanstöße und Assoziationen zur Unordnung digital vernetzter Bilder bieten. Der mittellange Essay von Laura Katharina Mücke versteht sich dabei selbst als hybrid-unordentliche Textsorte und macht eine Google-Suche zum Ausgangspunkt. Die eigenen Verstrickungen in digital hergestellte Evidenzen und Sinnsuchen werden kritisch inspiziert, weil aus einer zunächst ziellosen Internetrecherche bald eine deduzierend gepolte Spurensuche wird. Der Text stößt dabei auf den Statistik-Begriff der «spurious correlations», der in sich die Wahrscheinlichkeit der Konstruktion eines Zusammenhangs zwischen gänzlich disparaten Parametern birgt. Das Internet erscheint so als ephemerer Rahmen, der Potenzial für (teils unsinnige) Ordnungsversuche bereithält.

Jana Zündel widmet sich in ihrem Kurzbeitrag Memes als Medienformat zwischen messiness und Referenzialität. Trotz der Widerspenstigkeit, mit der sich Memes in ihrer Ubiquität und Omnipräsenz theoretischen Einordnungsversuchen zu entziehen scheinen, wendet sich Zündel möglichen Antworten auf die Frage nach deren kleinstem gemeinsamen Nenner zu – nach dem, was Memes als kulturelle Kategorie und Kulturtechnik zusammenhält.

In seiner kritischen Intervention befasst sich Simon Strick mit der Militarisierung von Memes in Sozialen Medien als einer spezifischen Form der messiness in vernetzten Bildkulturen. Er arbeitet heraus, wie Memes zum Schauplatz politischer und meinungsbildender Kriegsführung werden. Am Beispiel von «Great Meme Wars 2016», die zu Donald Trumps Wahlsieg beitragen haben, und des gegenwärtigen Ukrainekriegs zeigt er, wie mit Memes Kriege der Affekte, der semantischen Kollisionen und der disparaten Korrelationen geführt werden und wie fragwürdiger Konsens abseits massenmedialer Nachrichtenkanäle hergestellt wird.

In Jens Schröters kurzem Essay wird schließlich eine plötzlich erlebte Bildstörung zum Anlass einer Reflexion und Spekulation über die produktive Unordnung der Bilder. So können Bildstörungen zum Ausgangspunkt von «frischen» ästhetischen Wahrnehmungen oder ontologischen Einsichten werden – etwa jener, dass hinter dem Bild bereits das Unbestimmte lauert.

Abseits des Schwerpunkts und der Sozialen Medien-Umgebungen wendet sich diese Ausgabe einem zentralen Begriff der Filmproduktion und -analyse zu. In einem kleinen Dossier zeichnen wir anhand historischer Texte die bewegte Geschichte des Découpage-Konzepts nach, das die Auflösung einer im Drehbuch beschriebenen Szene in eine Einstellungsfolge bezeichnet. Das Dossier öffnet mit einem frühen Beitrag aus dem Jahr 1919 des französischen Publizisten, Filmproduzenten und Regisseurs Henri Diamant- Berger, der für die Zeitschrift Le Film von der Filmproduktion in den USA berichtet und dabei den hohen Stellenwert der Découpage betont: Sie sei im Film so unabdingbar wie der Dialog im Theater oder die Zeichensetzung beim Schreiben. Einige Jahre später hatte sich der Découpage-Begriff in der Filmkritik etabliert und diente beispielsweise Raymond Berner (1923) dazu, in einer kurzen Würdigung in der Pariser Abendzeitung La Presse die besondere Ästhetik und Rhythmik von Abel Gances Film La Roue (F 1923) zu charakterisieren. Eine zentrale Rolle spielte das Konzept dann in den Schriften von André Bazin in den 1940er-Jahren, deren große Wirkung auf die französische Filmkritik sich gut an zeitgenössischen Artikeln erkennen lässt. Auf unterschiedliche Weise greifen Pierre Bailly (1950 in der Gazette du cinéma) und Barthélemy Amengual (1952 in Image et Son) die Ideen und Konzepte Bazins auf und denken sie weiter. Guido Kirsten leitet in das Dossier ein und erläutert die historischen Veränderungen und Ausdifferenzierungen des Découpage-Begriffs.

Laura Katharina Mücke, Olga Moskatova (Gastherausgeberin)

und Chris Tedjasukmana für die Redaktion

1 Mit Blick auf die unklare politische Situation nach dem Abebben der 68er-Bewegungen diagnostizierte Jürgen Habermas (1985) eine «neue Unübersichtlichkeit» – eine Formulierung, die sich auch als ein heuristischer Befund in der gegenwärtigen Lage aufgreifen lässt.

2 In diesem Sinne stellt auch der Dokumentarfilm The Cleaners (D 2018, R: Hans Block und Moritz Riesewieck) auf treffende Weise die Tätigkeit der Content Moderator:innen als Reinigungs- und Aufräumarbeit und nicht bloß als Zensurinstanz dar. Ohne Moderator: innen, so die Aussage eines anonymisierten Informanten, wäre das Internet «a mess».

Literatur

- Appadurai, Arjun / Alexander, Neta (2021) Failure. New York: Wiley.

- Byström, Arvida / Soda, Molly (2017) Pics or it Didn’t Happen. Images Banned from Instagram. New York: Prestel. Citton, Yves (2020) The Ecology of Attention. Cambridge/Malden, MA: Polity.

- Douglas, Mary (1985 [1966]) Reinheit und Gefährdung. Eine Studie zu Vorstellungen von Verunreinigung und Tabu. Berlin: Reimer.

- Eco, Umberto (2011) Die unendliche Liste. München: dtv.

- Enzensberger, Christian (1970) Größerer Versuch über den Schmutz. München: dtv.

- Fayet, Roger (2003) Moderne Reinigung, postmoderne Kompostierung. über ein abfalltheoretisches Modell und die eigentlichen Signaturen zweier Zeitalter. In: Verlangen nach Reinheit oder Lust nach Schmutz? Gestaltungskonzepte zwischen rein und unrein. Hg. v. dems. Wien: Passagen, S. 15–40.

- Gillespie, Tarleton (2018) Custodians of the Internet. Platforms, Content Moderation and the Hidden Decisions that Shape Social Media. New Haven / London: Yale University Press.

- Gregory, Stephan (2021) Class Trouble. Eine Mediengeschichte der Klassengesellschaft. Paderborn: Brill/Fink.

- Groß, Bernhard / Krieger, Verena / Lüthy, Michael / Meyer-Fraatz, Andrea (Hg.) (2021) Ambigue Verhältnisse. Uneindeutigkeit in Kunst, Politik und Alltag. Bielefeld: Transcript.

- Habermas, Jürgen (1985) Die Krise des Wohlfahrtsstaates und die Erschöpfung utopischer Energien. In: Ders.: Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine politische Schriften. Bd. V. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 141–166.

- Haraway, Donna (1995) [1988]) Situiertes Wissen. Die Wissenschaftsfrage im Feminismus und das Privileg einer partialen Perspektive. In: Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen. Hg. v. Carmen Hammer & Immanuel Stieß. Frankfurt a. M. / New York: Campus, S. 73–97.

- Helmond, Anne (2015) The Platformization of the Web: Making Web Data Platform Ready. In: Social Media + Society 1,2, S. 1–11.

- Korolkova, Maria / Bowes, Simon (2020) Mistake as Method: Towards an Epistemology of Errors in Creative Practice and Research. In: NECSUS_ European Journal of Media Studies. #Method, Jg. 9 (2020), Nr. 2, S. 139–157.

- Kristeva, Julia (1982) Powers of Horror. An Essay on Abjection. New York: Columbia University Press.

- Law, John (2007) Making a Mess with Method. In: The SAGE Handbook of Social Science Methodology. Hg. v. William Outhwaite & Stephen P. Turner. London: SAGE, S. 595–606.

- Manovich, Lev (2017): Instagram and the Contemporary Image. [manovich. net: https://is.gd/55t0xS].

- Mitchell, W. J. T. (2004) What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images. Chicago: Chicago University Press.

- Moure, José / Chateau, Dominique (2020) Post-Cinema. Cinema in the Post-Art Era. Amsterdam: Amsterdam University Press.

- Köver, Chris / Reuter, Markus (2019) TikTok. Gute Laune und Zensur. In: Netzpolitik.org, 23.11.2019 [https://is.gd/w2goi5].

- Roberts, Sarah T. (2019) Behind the Screen. Content Moderation in the Shadows of Social Media. New Haven / London: Yale University Press.

- Seemann, Michael (2021) Die Macht der Plattformen. Politik in Zeiten der Internetgiganten. Berlin: Ch. Links.

- Seier, Andrea (2019) Mikropolitik der Medien. Berlin: Kadmos.

- Shifman, Limor (2014) Meme. Kunst, Kultur und Politik im digitalen Zeitalter. Berlin: Suhrkamp.

- Srnicek, Nick (2017) Platform Capitalism. Cambridge/Malden, MA: Polity.

- Stalder, Felix (2016) der Digitalität. Berlin: Suhrkamp.

- Strick, Simon (2021) Rechte Gefühle. Affekte und Strategien des digitalen Faschismus. Bielefeld: Transcript.

- Tanni, Valentina (2020) Memestetica. Il settembre eterno dell’arte. Rom: Nero.

- Thompson, Michael (1981) Die Theorie des Abfalls. Über die Schaffung und Vernichtung von Werten. Stuttgart: Klett-Cotta.

- Unternährer, Markus (2021) Die Ordnung der Empfehlung. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 73, S. 397–423.

- van Dijk, José (2013) The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media. Oxford: Oxford University Press.

- van Dijck, José / Poell, Thomas / de Waal, Martijn (2018) The Platform Society. Public Values in a Connective World. Oxford: Oxford University Press.

- Winkler, Hartmut (2021) Ähnlichkeit. Berlin: Kadmos.