Editorial: #Filmkultur

Philipp Dominik Keidl

Cinephilie und digitale Autorschaft

Audiovisuelle Scrapbooks und Reaction-Videos

David Höwelkröger

Der Sündenfall der Filmkritik?

«CinemaSins» zwischen Riffing und (selbst-)referenzieller

Fan-Ansprache

Martha-Lotta Körber

«The Matrix Don’t Want You to Know This»

Filmische Metaphernbildung in der Manosphere

Meike Hein

#barbiechallenge

Memefiziertes medienpraxeologisches Wissen auf TikTok

SCHWERPUNKT: MEMES

Jana Zündel

Einleitung

Meme-Kulturen und Gemeinschaftsbildung

Felix Hasebrink

«Memes for the laborers of culture»

Movie Set Memes und digitale Filmproduktionsgemeinschaften

Monika Weiß

Memes der Generationen

Zugehörigkeit und Abgrenzung

Bernhard Runzheimer

Memes in Videogames

Zwischen Reflexion und Ausgrenzung

Lea Klingberg

Gehirnfäule auf TikTok

German Rot als Symptom einer spätkapitalistischen

Online-Kultur

DOSSIER: CHRISTIAN METZ’ FILMBETRACHTUNGEN

Augusto Sainati

Cinephilie, Semiologie

Filmbetrachtungen aus dem Nachlass von Christian Metz

Christian Metz

Drei Filmbetrachtungen

A Letter to Three Wives, Les Quatre Cents Coups, Intervista

Editorial

«TBH BAE IDGAF» – WTF?

Das ist die akronymische Wiedergabe des (zugespitzten) Satzes, mit

dem Rhett Butler Scarlett O’Hara in Gone with the Wind (Victor Fle-

ming, USA 1939) den Laufpass gibt.1 Ein filmkulturelles Meme, zunächst

zirkulierend im Web, dann gedruckt auf Stickern und T-Shirts, käuflich

zu erwerben in Onlineshops wie Redbubble. Seine Auflösung dürfte selbst

Kenner:innen des Films vor größere Schwierigkeiten stellen, während

andere den Witz verstehen, der darin liegt, den Satz zeitgenössisch zu for-

mulieren als: «To be honest, bae, I don’t give a fuck» und mit dem Bild des

romantischen Paars aus dem größten Film des klassischen Hollywood-

Kinos zu verbinden. Ein Bild aus einer fernen Zeit, ein verfremdeter, ver-

schlüsselter Dialog, Ergebnis und Produkt einer spielerisch-räuberischen

Anverwandlung von Bruch- oder Versatzstücken der Filmgeschichte, das

die beiden Themenschwerpunkte dieser Ausgabe bündig vereint: Filmge-

schichte trifft auf Meme-Kultur und die Sprache des Web 2.0

Filmkultur ist mehr und Anderes als Werk und Kino und zeigt sich etwa auch im produktions- und publikumsseitigen Begleitmaterial, auf bedruckten Kaffeetassen und anderen Formen von Merchandising, in All- tagsunterhaltungen, Fandiskursen und natürlich in allen Arten der Film- berichterstattung oder -kritik. Mit der Digitalisierung, dem Streaming und Sharing auf Videoplattformen dezentriert sich die Filmrezeption und weitet sich aus. Im Zentrum digitaler Filmkultur (vgl. u. a. Hagener 2016), stehen nicht mehr nur neue Distributions- und Zugangsmodelle für Filme (legal wie illegal; vgl. Montage AV 26,1, 2017), sondern auch die Auflösung der idealisierten (fiktiven) Produkt- und Werkeinheit im Social Web. Es ist heute gängige Praxis, einzelne Bilder oder Clips aus Filmen zu entnehmen, zu verarbeiten und zu sampeln. Was vom Film übrig bleibt, das zirkuliert als audiovisuelle Schnipsel auf Facebook, X, Instagram, TikTok & Co.: Szenenausschnitte, Momentaufnahmen, O-Töne und Dialogfetzen – neu arrangiert in Bild- und Videoformaten, die in Geste und Haltung noch an traditionelle Ausstellungsformen von Film im White Cube des Museums erinnern mögen, aber unter den Bedingungen «vernakularer Kreativität» (Burgess 2006) in «partizipativen Medienkollektiven» (Milner 2018, 83 f.) entstehen und zirkulieren.

Zwar schließen diese Formen aneignender, anverwandelnder Film- rezeption durchaus an ältere, haptische Fanpraktiken an (wie etwa Scrap- booking oder Sammlungen von Star-Porträts, Zigarettenbildchen oder Autogrammkarten in speziellen Alben). Auch ist die (Re-)Distribution von Filmen in Fragmenten – ganz ohne Zutun der Zuschauer:innen – im- mer schon Teil von Filmwerbung und -marketing gewesen (Burgin 2004, 8 ff.). Viele dieser durch Publicity-Maßnahmen erzeugten «Trümmerteile» des Films zirkulieren auch lange nach dessen Kinoauswertung im digita- len Raum (ibid., 13). Ihr populärkultureller Erfolg misst sich nun neu in Likes und Shares, ist also bedingt durch die Affordanzen von Messenger- Diensten, Video-Sharing-Plattformen oder Community-Foren. Die dort zur Verfügung gestellten Werkzeuge zur Bild- und Videobearbeitung sowie die internettypischen Kommunikationsformen und Ausdrucksmit- tel («online vernaculars», Howard 2008; Milner 2018) verändern, wie wir Film(e) abseits offizieller Verwertungskaskaden wahrnehmen, verstehen und erinnern.

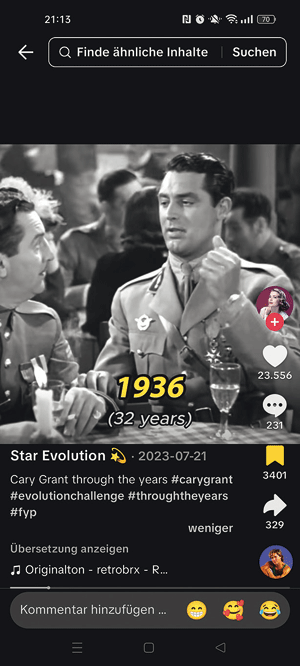

So scheint etwa die (Wieder-)Entdeckung und (Neu-)Vermittlung ‹al- ter› Filmstars nur dann zu gelingen, wenn sie ‹snackable›, d. h. leicht und schnell konsumierbar ist. Eine ‹Werkschau› zum Schauspieler Cary Grant ist dann kaum länger als eine Minute und rast streng chronologisch und jahresweise durch seine Filmrollen und Fernsehauftritte (1932–1985) – ohne Nennung weiterer Eckdaten zu den jeweiligen Filmen (Abb. 1). Wie zahlreiche weitere Videos im gleichen Stil und zu anderen Schau- spieler:innen ist das TikTok unterlegt mit einem vorgeblichen «original sound», in diesem Fall schnell erkennbar als Madonnas ABBA-Coversong «Hung up», der zu Beginn immer wieder die Liedzeile «Time goes by so slowly» wiederholt. Die Videobeschreibung versammelt einige Hashtags zur Markierung des ‹Genres› (#throughtheyears) und des aktuellen platt- formspezifischen ‹Trends›, dem die Creator:in @starevolution1 das Video hinzufügen möchte (#evolutionchallenge), sowie zur möglichst breiten Streuung auf der «For You Page» der User:innen (#fyp). 2

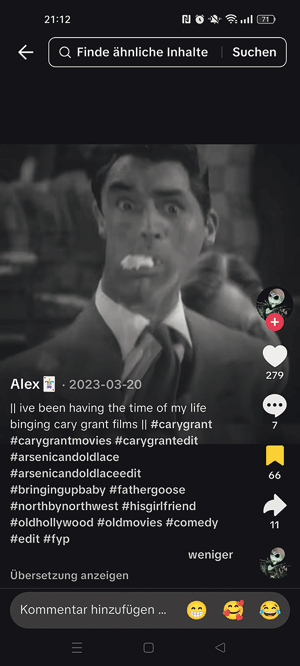

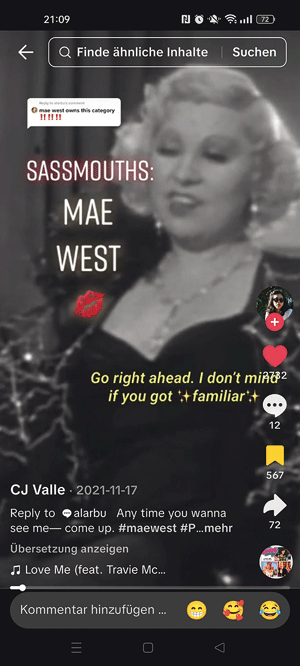

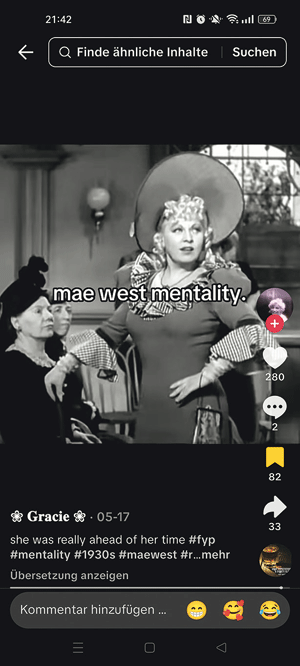

Weitere ‹Hommagen› an ikonisch gewordene Stars kommen in bild- verzerrenden ‹Edits› daher, die mit rasanten Wischblenden, Zoom-ins und Zoom-outs durch Filmszenen pflügen und dabei Momente darstelle- rischer Brillanz herauszuarbeiten scheinen (Abb. 2). 3 Oder sie stellen ein ‹Best-of› an Zitaten zusammen, meist ebenfalls ohne konkrete Filmver- weise, dafür mit Emojis und mobilen Untertiteln, die – zur Akzentuierung des Sprachgestus’ – in Position, Ausrichtung, Größe und Schriftart vari- ieren. So gesehen etwa bei Edits von Mae West, deren digitales Nachleben und kulturelles Vermächtnis im Wesentlichen auf ihren flotten, vielfach anzüglichen Sprüchen beruhen. Die zahlreichen Kompilationen auf Tik- Tok und YouTube attestieren ihr aufgrund ihres «Sassmouth» und ihrer verbalen «Power Moves» Ikonenstatus – für manche Videocreator:innen spiegelt sie gar eine ganze «Mentalität» wider (Abb. 3–4).4 Die wiederholt zitierten und zusammengeschnittenen Szenenfragmente bilden ein «Kon- sortium aus Bildern und Tönen», das möglicherweise auch als «aktives Archiv» der Filmgeschichte fungiert (Chakravarty 2023, 189) – allerdings nur für ein eingeweihtes, kulturell wissendes Publikum, das die fehlenden Angaben zum Werk wie zum historischen Produktions- und Rezeptions- kontext nachreichen kann. Für andere Rezipient:innen und Creator:innen erscheinen die «floating bits of dialogue, fashion and song» (ibid.) als ahis- torische filmische Gesten und Ausdrücke, durch Dekontextualisierung verfügbar für neue Gebrauchszusammenhänge.

Gerade die mit «Mentality», «Mindset» oder «Mood» beschrifteten Kompilationen sind exemplarisch für die zunehmend konventionalisierte, «digital-folkloristische»5 Auseinandersetzung mit einzelnen Filmen oder Œuvres von Filmschaffenden. Denn diese erfolgen oftmals nach einer konkreten Choreografie oder Dramaturgie, einem spezifischen Bildauf- bau oder einer festen Schnittabfolge, «Bildungsvorschriften» nach Robert Dörre (2022, 232 ff.; vgl. den Beitrag von Hein in dieser Ausgabe). #menta- lity-Videos etwa fügen nach jedem Filmzitat denselben dumpfen Soundef- fekt ein, ähnlich dem auf eine Pointe folgenden, charakteristischen ‹Tusch› bei komödiantischen oder karnevalesken Darbietungen. Zugleich sind die Kompilationen repräsentativ für die durch digitale und soziale Medien forcierte kulturelle Form des Versammelns und (Neu-)Zusammenstel- lens von textuellem, visuellem und auditivem Material: «[A]ssembly has become increasingly powerful and pervasive, […] as a type of expressive artifact and communicative practice in its own right» (Parry 2023, 1 f.). Das Assemblieren erfolgt quer durch alle Plattformen, die einerseits den Ursprung der Filmschnipsel verschleiern, aber andererseits ihre Archi- vierung und damit letztlich auch Historisierung unter neuen Vorzeichen ermöglichen.

Tatsächlich sind viele Videoformate auf TikTok, YouTube oder Vimeo um die Wiederherstellung und Aufarbeitung film- oder kulturhistorischer Kontexte bemüht. Videoessays und Erklärvideos kundiger Cineasten und Filmfans vermitteln filmisches oder historisches Wissen, gestalten popu- lärkulturelle, aber auch populärwissenschaftliche Diskurse und animie- ren zur aktiven Beteiligung an dieser vernetzten Filmkultur. Historische Rezeptionspraktiken vor, während und nach dem Film finden so neue Ausdrucksformen. Trailer-Analysen und Spoiler-Videos arbeiten sich bereits an Blockbustern, Autorenfilmen oder Geheimtipps ab, bevor diese überhaupt gesehen werden können. Reaction-Videos rekonfigurieren Pub- likumserfahrungen und Vergemeinschaftungsprozesse beim Filmeschau- en: Zuschauer:innen beobachten sich fortan selbst, die «Reactors» werden ihrerseits zu Celebrities (Cox 2023, 20 ff.; vgl. auch den Beitrag von Keidl in diesem Heft). Filmrezensionen in Podcasts oder Vlogs, Appreciation Posts und Rant Videos erschaffen und erweitern die kulturellen Rahmen, in denen wir über Film nachdenken und sprechen können. Film-Listen und Rankings schließen nicht nur an Strategien der Legitimierung und Kano- nisierung an, sondern repräsentieren eine historische Kulturtechnik der Informationssammlung, -aufbereitung und -zirkulation («list cultures»; Young 2017). Ob nun die Top-10- oder aus der Computer-Game-Kultur übernommenen Tier Lists etablierte Filmgeschichten und deren Kanons tatsächlich unterwandern oder diese nicht eher konsolidieren, bleibt dis- kutabel. Mindestens aber weisen sie auf die Pluralität und Kleinteiligkeit von Filmgeschichten hin – auch innerhalb eines westlich dominierten Kanons. Der kreative Umgang mit und die Anschlussfähigkeit von Be- wegtbildern werden indes durch unzählige Online-Formate erprobt und zuweilen auch ad absurdum geführt, sei es durch Memes, GIFs, Mash-ups, Fake-Trailer oder Crack Edits. Diese stellen auch Querverbindungen zu anderen Artefakten aus bildender Kunst, Fotografie, Fernsehen, Compu- tergrafik, Musik oder Games her, die oftmals nur in bestimmten Commu- nitys nachvollziehbar sind.

Fan Studies befassen sich schon lange mit publikumsseitigen Prakti- ken der Reproduktion, Imitation und Transformation von Bewegtbildern, die u. a. als «textuelles Wildern» (Jenkins 2012 [1992]) beschrieben wur- den. Indem sie einzelne Bestandteile des Textes «forensisch» auseinander- nehmen (Mittell 2013) und kreativ weiterverarbeiten, werden Film- und Serienfans selbst zu Textproduzent:innen (z. B. von Fanfiction, Collagen oder Videoessays; Jenkins 2012). Die in diesem Editorial zu #filmkultur erwähnten Videobeispiele und die Fallstudien der Autor:innen dieser Ausgabe zu unterschiedlichen Phänomenen vernetzter Filmkultur sind ebenfalls das Ergebnis solcher «Bohrungen» in audiovisuelle Texte («drill- able text»; Mittell 2023). Allerdings geht es hier weniger darum, die fik- tionale Welt eines Films zu reproduzieren, zu erweitern, fortzuschreiben oder gar mit anderen Diegesen zu verschmelzen (wie etwa in Fanfiction). Stattdessen vermögen es die nunmehr mobilen und zirkulierbaren For- men («spreadable media»; Jenkins/Ford/Green 2013), Filmkultur über die spezialisierten Fangemeinschaften hinaus weiterzutragen – wenngleich die Bedeutungen und Mehrwerte, die Rezipient:innen aus ihnen schöp- fen können, abhängig sind von kontextuellem und kulturellem Wissen. Auch gehen die reflexiven und kritischen Auseinandersetzungen nicht nur von Fans, Cinephilen und anderen privaten User:innen aus. Gerade die genannten spielerischen Formen der Filmverarbeitung und -referen- zierung, allen voran Memes, zählen inzwischen selbstverständlich zum Marketing-Kalkül der Filmproduktions- und distributionsfirmen, die – nicht zum ersten Mal – Fanpraktiken aufgreifen und strategisch wenden (Zündel 2025).

In digital vernetzter Filmkultur geht es immer auch um die Deutungs- hoheit über Bilder und ihr Vermächtnis: Ein im Social Web in Fragmenten und Assemblagen rezipierter Film ist ein gänzlich anderer als jener, den wir im Kino, auf DVD oder im Stream gemeinschaftlich oder individuell ansehen können. Ein Film wie Gone with the Wind mag uns vertraut erscheinen, auch wenn er uns nur in Form von Memes begegnet ist:

Collecting such metonymic fragments in memory, we may come to feel familiar with a film we have not actually seen. Clearly this ‹film› – […] constructed from image scraps scattered in space and time – is a very different object from that encountered in the con- text of ‹film studies›. (Burgin 2004, 9)

Oftmals steht das ‹gewilderte› Filmmaterial auch nicht mehr für sich, sondern wird ‹umgewidmet› und dient nun dazu, textexterne Ereignisse und Sachverhalte zu kommentieren oder auch andere Medien- und Kunst- formen. So gesehen sind die sozialen Netzwerke, Bild- und Videosharing- Plattformen einerseits als ‹Lebensräume› medienaffiner Publika ernst zu nehmen und andererseits als ‹Aneignungssupermärkte› zu perspektivie- ren – nicht nur für Film-, sondern für allerlei audiovisuelle Kulturge- schichte(n), an denen sie nun selbst mitschreiben.

Die Beiträge dieser Ausgabe fragen danach, wie sich Filmgeschichte und Filmwissen abseits institutioneller Archivierung im digitalen Alltag vermitteln. Dabei nehmen sie sich diverser Formen und Formate (Re- action-Videos, Meme-Templates, Make-over-Videos, Video-Commenta- ries), Plattformen (TikTok, YouTube) und Praktiken (Rezensieren/Ranting, Memeing, Scrapbooking, Historisieren/Kanonisieren) an, die tradierte, vordigitale Formen des filmkulturellen Austauschs neu- oder weiterdenken.

Philipp Dominik Keidl lenkt den Blick auf eine Neudefinition von Cinephilie und Filmkultur. In der Analyse von audiovisuellen Scrapbooks und Reaction-Videos zeigt er, wie kreative Praktiken aus dem Fandom ci- nephile Diskurse aufnehmen und neu interpretieren. Diese Praktiken und Formen verhandeln nicht allein filmhistorisches Wissen und kulturelle Autorschaft, sondern ebenso Fragen von Authentizität, Erinnerung und Identifikation im digitalen Raum. Keidls Aufsatz plädiert deshalb für eine Verbindung von Film- und Fanwissenschaften, um produktive Schnitt- stellen zwischen Kanon und Kanonkritik zu verstehen.

David Höwelkröger entwirft am Beispiel des Kanals «CinemaSins» ein Spannungsfeld von kommerziellen Interessen, süffisantem Entertainment und cinephiler Kennerschaft, in dem sich tradierte Auffassungen von Filmkritik neu positionieren. Die pedantische Praxis von «CinemaSins», Filme aufgrund ihrer narrativen ‹Logiklöcher› zu be- und verurteilen, denkt Höwelkröger mit den ironischen und gemeinschaftsstiftenden Fan- kommunikationen in Digitalkulturen zusammen. Dabei verdeutlicht er nicht nur, wie diese monetarisiert werden, sondern zeigt darüber hinaus, dass auch Creator:innen wie «CinemaSins» sich filmindustrielle Strate- gien der Fan-Ansprache und der Selbstreferenzialität aneignen, die sonst vor allem im Blockbuster- und Franchise-Kino eingesetzt werden.

Martha-Lotta Körber geht der Umdeutung populärer filmischer Me- taphern in der «Manosphere» nach, einem Internetphänomen, das einem adoleszenten Zielpublikum toxische Vorstellungen von Männlichkeit vermittelt. Körbers Beispiel ist ein Remix-Video des unter anderem wegen Missbrauchs, Vergewaltigung und Körperverletzung angeklagten Influen- cers Andrew Tate. Wurde die Metapher des Erwachens aus The Matrix (USA 1999) zunächst vorwiegend ideologiekritisch aufgefasst, so wird sie in Tates Remix für rechtslibertäre Propaganda vereinnahmt. Was im Film als transgeschlechtliche Identitätsfindung verstanden werden konnte, wird, wie Körber demonstriert, in der Mannosphäre zum Leitbild einer regressiven Sexualpolitik, die auf individualistischen Fantasien maskuli- ner Ermächtigung beruht.

Meike Hein untersucht, wie sich medienpraktisches Wissen durch vielfach nachgeahmte ‹Fingerübungen› auf der Videosharing-Plattform TikTok weitervermittelt. Ausgehend von Logiken der Memefizierung zeigt sie anhand des Make-over-Formats und viralen Trends #barbiechal- lenge, wie Creator:innen durch plattformspezifische Affordanzen und Ge- staltungsmittel (TikTok-Sounds, Lipsynching, Transitions, Songremixe) implizites Wissen über sich filmhistorisch herausgebildete audiovisuelle Darstellungskonventionen und Montagetechniken erlangen, die Hein mit Robert Dörre als «Bildungsvorschriften» fasst.

Der zweite Schwerpunkt dieser Ausgabe, mit dem ersten auf vielfältige Weise verbunden, thematisiert Internet-Memes als Praktiken der Ge- meinschaftsbildung und der sozialen Grenzziehung. Die Kurzbeiträge untersuchen anhand von konkreten Fallbeispielen, wie Memes durch (mehr oder weniger) raffinierte Anspielungen auf spezifische Medien und Medienprodukte sowie auf kulturelles und historisches Kontext- wissen Gruppenzugehörigkeiten konstituieren, dabei aber auch soziale Ausschlüsse produzieren. So analysiert Felix Hasebrink «Movie-Set- Memes» als sozioökonomischen Diskurs unter Filmcrew-Mitgliedern, der Arbeitserfahrungen und prekäre Beschäftigungsverhältnisse von below- the-line-Filmberufen in den Mittelpunkt stellt. Durch die symbolische Wiederaneignung von bereits memefizierten Film- oder Serieninhalten reklamieren die Produktions- und Technikarbeiter:innen kulturelles Kapital für sich. Als Easter Eggs betrachtet Bernhard Runzheimer Memes, die mal offensichtlich, mal versteckt in Videospielen platziert werden. Die unterschiedlichen Präsentationsmodi von Memes können eingefleischte Gamer:innen in ihrem Selbstverständnis ‹beleidigen›, ihnen mit dem angesprochenen Insiderwissen schmeicheln oder sie auch herausfordern. Monika Weiß betrachtet die nostalgische und verklärende Funktion von Memes am Beispiel der Generation X. Indem sie Filme, Fernsehsendungen und Mediennutzungspraktiken der 1980er-Jahre aufrufen und bearbeiten, grenzen sich die (selbsterklärten) Angehörigen dieser Generation offensiv gegenüber den Vorgänger- und Folgegenerationen (Baby-Boomer bzw. Millennials) ab. Dagegen widmet sich Lea Klingberg dem aktuellen Trend einer ad absurdum geführten Memefizierung von Computer- und KI-Äs- thetiken: Brainrot. Die unter ‹chronischen› Online-User:innen beliebten, auf den ersten Blick höchst unsinnigen TikTok-Videos diskutiert Kling- berg im Spannungsfeld zwischen subversiver Kulturkritik und kommer- zieller Vereinnahmung.

Neben den beiden Schwerpunkten dieser Ausgabe präsentieren wir ein kleines Dossier zu Christian Metz: Im Nachlass des französischen Filmsemiotikers finden sich zahlreiche Betrachtungen zu Filmen, die Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre im Zusammenhang seiner Studien zur filmischen Enunziation entstanden sind (vgl. Montage AV 3,1, 1994). Der italienische Filmwissenschaftler Augusto Sainati, der eine italienische Ausgabe dieser Filmbetrachtungen vorbereitet, hat uns drei davon zur Verfügung gestellt, die hier als deutsche Erstveröffentlichung erscheinen. Wie Sainati in seiner Einleitung schreibt, boten diese privaten Aufzeichnungen Metz die Gelegenheit, seiner Liebe zum Kino, der er in seinen wissenschaftlichen Arbeiten keinen Raum einräumte, freien Lauf zu lassen. Zugleich bleibt er als cinephiler Zuschauer immer auch ein Theoretiker, der die filmischen Konstruktionen mit genauem Blick erfasst und analysiert.

Jana Zündel und Britta Hartmann für die Redaktion1 Im Original war der Satz weniger drastisch formuliert, gleichwohl seinerzeit höchst skandalös und daher Streitfall zwischen Selznick als Produzent und den Vertretern der Production Code Administration: «Frankly, my dear, I don’t give a damn».

2 Link zum Video (hochgeladen am 21.07.2023): tiktok.com: https://is.gd/t6DAsl; Link zum TikTok-Sound: tiktok.com: https://is.gd/1DNS9u (letzter Zugriff jeweils am 22.11.2025).

3 Ein repräsentatives Beispiel für diese reformatierenden Montagetechniken ist dieses Edit zu Grants komödiantischer Darbietung in Arsenic and Old Lace (Frank Capra, USA 1944): str4nqe_ (2023): || ive been having the time of my life binging cary grant films || […]. TikTok [Video], 20.03.2023 [tiktok.com: https://is.gd/peFRnb (letzter Zugriff am 18.11.2025)].

4 Zitierte Videobeispiele (letzter Zugriff jeweils am 22.11.2025): cj.valle (2021): Reply to @alarbu Any time you wanna see me— come up. #maewest #Plu- toTVDecades #oldhollywood #1940s #1930s #vintageaesthetic #vintage. TikTok [Video], 17.11.2021 [tiktok.com: https://is.gd/FyxaiM]; NoRulesFilmSchool (2025): Every Line Mae West Dropped Was a Power Move | Reel Talk. YouTube [Video], 12.07.2025 [youtube.com: https://is.gd/6CLkyv]; gracie_barlowe (2025): she was really ahead of her time #fyp #mentality #1930s #mae- west #relatable #hollywood #iconic. TikTok [Video], 17.02.2025 [tiktok.com: https:// is.gd/iENptk].

5 Unter «digitale Folklore» fallen u. a. die durch PC-Anwendungen im 20. und 21. Jahrhundert herausgebildeten Elemente und Darstellungskonventionen von audiovisuellen und Textkulturen; vgl. Lialiana/Espenschied (2009, 9 f.).

Literatur

- Burgess, Jean (2006) Hearing Ordinary Voices: Cultural Studies, Vernacular Creativity and Digital Storytelling. In: Continuum: Journal of Media & Cultural Studies 20,2, S. 201–214.

- Burgin, Victor (2004) The Remembered Film. London: Reaktion. Chakravarty, Amrita (2023) Film(i) Culture after Film: Lip-sync Media and the Expanded Archive of Hindi Cinema. In: BioScope: South Asian Screen Studies 14,2, S. 186–209.

- Cox, Cameron (2023) Not Acting, Reacting: An Analysis of Reaction Videos, Reactors, Viewers and Authenticity [Master Thesis]. Brigham Young University [scholarsarchive.byu.edu: https://is.gd/cAOrQ9 (letzter Zugriff am 20.11.2025)].

- Dörre, Robert (2022) Mediale Entwürfe des Selbst: Audiovisuelle Selbstdo- kumentation als Phänomen und Praktik der sozialen Medien. Marburg: Büchner.

- Hagener, Malte (2016) Cinephilia and Film Culture in the Age of Digital Networks. In: The State of Post-Cinema. Hg. v. Malte Hagener, Vinzenz Hediger & Alena Strohmaier. London: Palgrave Macmillan, S. 181–194.

- Howard, Robert Glenn (2008) The Vernacular Web of Participatory Me- dia. In: Critical Studies in Media Communication 25,5, S. 490–513.

- Jenkins, Henry (2012) Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture [1992]. New York: Routledge.

- Jenkins, Henry / Ford, Sam / Green, Joshua (2013) Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture. New York: New York University Press.

- Lialina, Olia / Espenschied, Dragan (2009) Do You Believe in Users? In: Digital Folklore: to computer users, with love and respect. Hg. v. dens. Stuttgart: Merz & Solitude.

- Mittell, Jason (2013) Forensic Fandom and the Drillable Text. [https:// spreadablemedia.org/essays/mittell/#.WRxZ0FPyv-Y (letzter Zugriff am 20.11.2025)].

- Milner, Ryan M. (2018) The World Made Meme: Public Conversations and Participatory Media. Cambridge/London: The MIT Press.

- Parry, Kyle (2023) A Theory of Assembly: From Museums to Memes. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Young, Liam Cole (2017) List Cultures: Knowledge and Poetics from Mesopotamia to BuzzFeed. Amsterdam: Amsterdam University Press.

- Zündel, Jana (2025) Beyond Spreadability and Virality: Distributing Inter- net Memes in Limited Circles and Circular Motions. In: Dis.Ordering Distribution: Infrastructures, Formats and Practices in the Circulation of Culture. Hg. v. Cornelia Storz, Vinzenz Hediger & Matthias Krings. Bingley/Leeds: Emerald Publishing, S. 79–96.